Sous nos clics quotidiens, un autre monde existe.

Un monde invisible pour Google, Bing ou Yahoo.

Un réseau sans visage, sans frontières, sans règles visibles.

On l’appelle le Dark Web.

À l’évocation de ce nom, surgissent des images sombres : hackers, trafics, conspirations.

Pourtant, cette partie cachée du Web n’est pas seulement un repaire de cybercriminels.

C’est aussi un territoire de liberté, un refuge numérique, un miroir brut de nos sociétés connectées.

Imaginez un iceberg.

Sa partie visible celle que chacun parcourt chaque jour correspond au Web classique.

Réseaux sociaux, sites d’actualités, moteurs de recherche : tout cela n’est qu’une fraction minime de l’immensité d’Internet.

Sous la surface, se cache ce que les moteurs ne répertorient pas : le Deep Web.

Plus bas encore, là où l’anonymat devient la règle, s’étend le Dark Web.

C’est ici que tout devient complexe, déroutant, parfois fascinant.

Ici, pas de “www.” ni de “.com”.

Les adresses se terminent par “.onion”.

Pour y accéder, un logiciel spécial est nécessaire : Tor, I2P, Freenet…

Ces outils ouvrent des portes vers des espaces invisibles où chacun peut dire, vendre ou partager presque tout, à l’abri des regards.

Mais alors, qu’est-ce que le Dark Web, vraiment ?

Est-il le repaire obscur des pires activités humaines, ou un outil légitime pour protéger sa vie privée dans un monde surveillé ?

La réponse se situe entre les deux.

« Le Dark Web est à la fois une forteresse et un labyrinthe. Il protège autant qu’il dissimule. »

— Dr Gabriella Coleman, anthropologue numérique, professeure à Harvard, spécialiste des communautés hackers.

Depuis plus d’une décennie, chercheurs, journalistes et services de renseignement tentent de cartographier cet univers mouvant.

Mais chaque fois qu’ils croient en percer les mystères, il change de forme.

Le Dark Web n’est pas un lieu fixe.

C’est un écosystème vivant, fait de serveurs cachés, d’anonymat collectif et de silence numérique.

Pourtant, dans ce silence, règne une activité fébrile :

marchés illégaux, forums politiques, refuges de lanceurs d’alerte, plateformes artistiques.

Des millions de personnes y transitent chaque jour, parfois pour le pire, souvent pour le meilleur.

Beaucoup trouvent un espace d’expression libre, loin des censures, des algorithmes et des surveillances permanentes.

« Sur le Dark Web, la liberté n’a pas de modérateur. Mais c’est aussi sa plus grande faiblesse. »

— Mikko Hyppönen, chercheur en cybersécurité chez F-Secure.

Ce monde n’est pas né hier.

Les premières formes du Dark Web remontent aux années 1990.

À l’époque, des chercheurs du Département de la Défense américain imaginaient un réseau capable d’échanger des informations sensibles sans être repérés.

Ironie : une technologie conçue pour protéger des communications secrètes est devenue un outil d’anonymat universel, accessible à tous.

Aujourd’hui, le Dark Web dépasse le simple terrain de jeu des hackers.

Il est un symbole de résistance numérique, une zone grise où se mêlent liberté, éthique et criminalité.

Cet article propose une exploration complète de ce monde souterrain.

Vous découvrirez :

- comment le Dark Web fonctionne réellement,

- ce qu’on y trouve (et ce qu’on n’y trouve pas),

- pourquoi il fascine chercheurs, gouvernements et citoyens,

- et enfin, quel rôle il pourrait jouer dans le futur d’Internet.

Entre fascination et inquiétude, le Dark Web agit comme un miroir.

Il reflète autant les désirs les plus purs que les instincts les plus sombres de l’humanité connectée.

En le comprenant, peut-être comprendrons-nous mieux le Web que nous croyons connaître.

Les trois couches du Web : Surface, Deep et Dark

Quand on parle d’Internet, la plupart des gens pensent au Web qu’ils utilisent chaque jour.

Ouvrir Google.

Faire défiler un fil Instagram.

Lire un article.

Envoyer un mail.

Mais cette image familière ne représente qu’une infime partie de l’ensemble.

L’Internet visible, celui que nous croyons connaître, n’est que la pointe émergée d’un immense iceberg numérique.

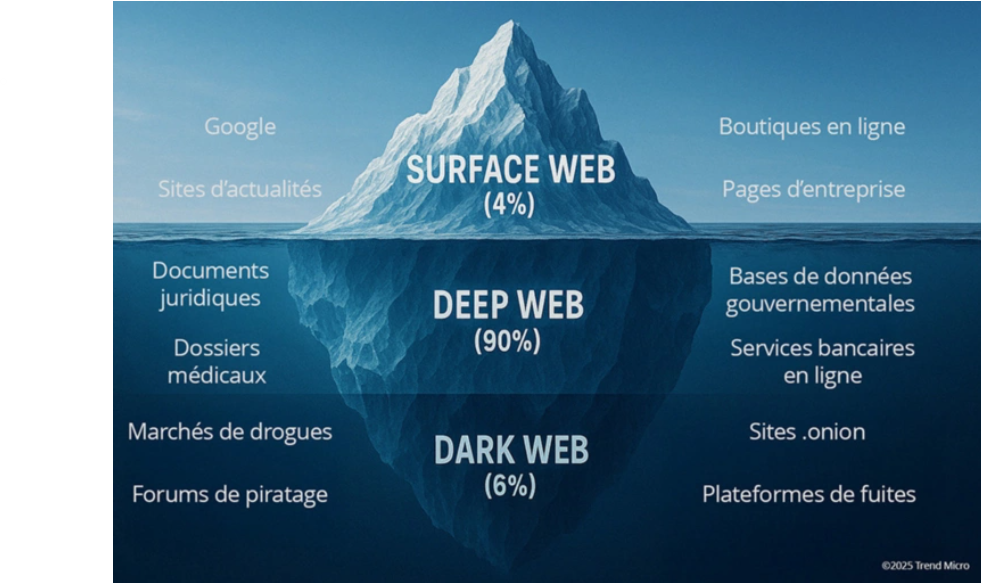

- Le Web de surface : notre quotidien numérique

Le Web de surface, ou Surface Web, correspond à la partie d’Internet indexée par les moteurs de recherche.

Autrement dit, tout ce que Google, Bing ou Yahoo peuvent trouver.

C’est la zone publique du réseau mondial.

On y trouve :

- les sites institutionnels,

- les blogs,

- les réseaux sociaux,

- les plateformes d’e-commerce,

- et tous les contenus consultables librement.

Pourtant, cette couche ne représente que 4 à 5 % de tout Internet, selon BrightPlanet (2019), entreprise pionnière dans l’analyse du Web profond.

Cela signifie que plus de 90 % du contenu échappe aux moteurs de recherche.

Le Surface Web est le trottoir éclairé de la grande ville numérique : propre, visible, mais superficiel.

« Le Web de surface, c’est la vitrine d’un magasin. Tout le reste, c’est l’arrière-boutique, les entrepôts et les sous-sols. »

— Michael Bergman, fondateur de BrightPlanet, inventeur du terme “Deep Web”.

- Le Deep Web : les coulisses invisibles du Net

Sous le Web de surface se trouve le Deep Web.

Cette partie n’est pas indexée.

Elle n’est pas forcément illégale.

Elle contient toutes les données protégées :

- vos courriels,

- vos comptes bancaires,

- les bases de données universitaires,

- les archives gouvernementales,

- et les systèmes internes des entreprises.

Autrement dit, le Deep Web n’a rien de mystérieux ou criminel.

C’est la zone privée du Web, celle qui garantit la confidentialité et la sécurité de l’information.

Dr. Alan Woodward, chercheur en cybersécurité au MIT, le résume ainsi :

« Le Deep Web, c’est comme la partie d’un hôpital réservée au personnel. On n’y entre pas sans badge, mais on y travaille pour que tout fonctionne bien en surface. »

Les estimations varient, mais le Deep Web représenterait 90 à 95 % du contenu total d’Internet.

C’est l’infrastructure invisible sur laquelle repose notre monde numérique.

- Le Dark Web : le sous-sol caché du Net

Et puis, il y a le Dark Web.

Ce n’est pas un prolongement du Deep Web.

C’est une couche distincte.

L’anonymat y est absolu.

Pour y accéder, il faut des logiciels spécialisés.

Le plus célèbre est Tor (The Onion Router).

Contrairement au Deep Web, dont l’accès est limité pour la sécurité, le Dark Web repose sur l’obscurité volontaire.

Les sites n’ont pas d’adresse classique.

Ils utilisent des URL terminées par .onion.

Ces URL sont générées aléatoirement et souvent temporaires.

L’objectif : dissimuler le contenu et la localisation des serveurs.

Mais attention : le Dark Web n’est pas illégal par essence.

Ce sont les activités qui s’y déroulent qui peuvent l’être.

On y trouve des marchés noirs, certes, mais aussi :

- des médias indépendants,

- des forums politiques,

- des espaces pour journalistes,

- des plateformes pour lanceurs d’alerte.

Edward Snowden, ancien analyste de la NSA, explique :

« Le Dark Web n’est pas un repaire de criminels. C’est une technologie d’anonymat, neutre par essence. Ce que les gens en font, c’est une autre histoire. »

Pour beaucoup, Tor est un outil de survie numérique.

Des journalistes en zones de guerre, des militants dans des régimes autoritaires, des chercheurs protégeant leurs communications — tous utilisent le Dark Web non pour se cacher, mais pour se protéger.

- Trois couches, une seule toile

Le Web n’est qu’une seule entité.

Mais selon la profondeur, la lumière change.

Le Surface Web éclaire nos interactions sociales.

Le Deep Web fait tourner le moteur invisible des données.

Le Dark Web explore les zones d’ombre de la liberté.

Ces trois couches reflètent les visages de l’humanité numérique :

- transparence (Surface Web),

- confidentialité (Deep Web),

- anonymat (Dark Web).

Chacune a son rôle.

Aucune ne peut exister sans les autres.

« Le Web est un écosystème complet, pas une guerre entre lumière et obscurité. »

Bruce Schneier, expert mondial en cybersécurité.

Comment fonctionne le Dark Web ? (Tor, cryptographie et anonymat)

Le Dark Web fascine autant qu’il effraie.

On le décrit comme une jungle numérique.

Un refuge d’anonymes et de marginaux.

Un repaire d’activistes et de pirates.

Pourtant, derrière ces clichés, il existe une ingénierie complexe et élégante.

Elle ne naît pas du crime, mais de la recherche universitaire et militaire.

Pour comprendre ce monde caché, il faut remonter à ses origines.

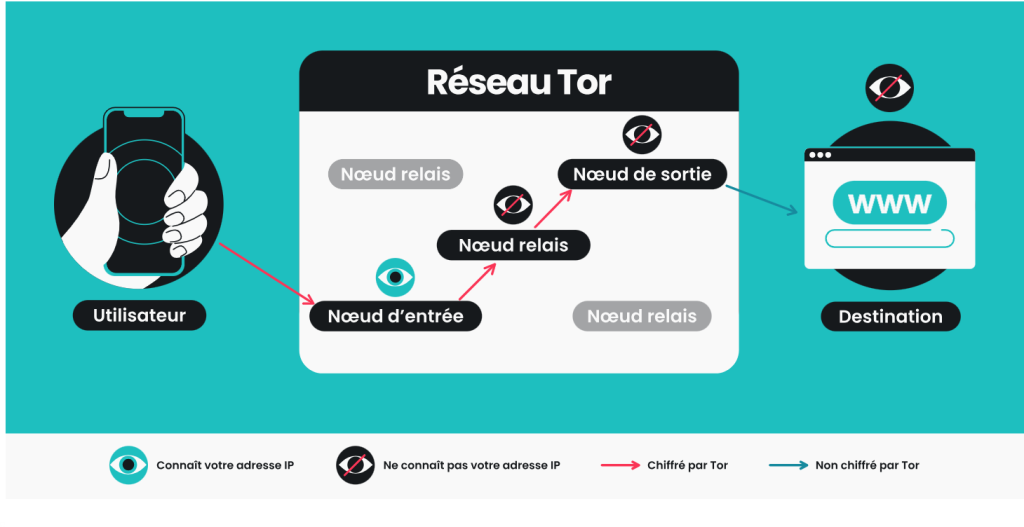

Des laboratoires de la Navy au navigateur Tor :

L’histoire du Dark Web commence avec l’armée américaine.

Dans les années 1990, les chercheurs du U.S. Naval Research Laboratory cherchent à protéger les communications sensibles sur Internet.

Leur idée : créer un système où les messages ne pouvaient pas être reliés à leur expéditeur, même par des observateurs puissants.

Ainsi naît le concept de “routage en oignon” (onion routing).

Chaque donnée envoyée est enveloppée dans plusieurs couches de chiffrement, comme les pelures d’un oignon.

À chaque étape, un serveur — appelé nœud Tor — retire seulement une couche.

Il découvre uniquement l’adresse suivante, jamais la source complète.

Résultat : impossible de retracer la route exacte d’un message.

Ni les fournisseurs d’accès Internet, ni les gouvernements, ni les administrateurs du réseau Tor ne peuvent savoir qui communique avec qui.

Le projet est rendu public en 2002, sous le nom Tor — The Onion Router.

Ironie : un outil conçu par la Navy devient le symbole mondial de la liberté numérique.

Tor en pratique : l’architecture de l’anonymat :

Pour accéder au Dark Web, il faut installer le navigateur Tor.

Libre et gratuit.

Dès l’ouverture, il se connecte à un réseau décentralisé de milliers de serveurs bénévoles à travers le monde.

Chaque requête emprunte un chemin aléatoire à travers plusieurs relais.

Exemple : tu veux visiter un site .onion.

Ton ordinateur envoie la requête chiffrée au nœud d’entrée.

Puis elle passe par un nœud intermédiaire.

Enfin, elle atteint le nœud de sortie.

Chaque étape connaît seulement son voisin direct, jamais la chaîne complète.

C’est comme passer une lettre à trois amis successifs : chacun ne sait que la personne suivante.

Même si quelqu’un intercepte la lettre, il ne peut pas remonter jusqu’à toi.

Ce système d’“anonymisation en couches” permet :

- de masquer l’adresse IP,

- d’empêcher le traçage des connexions,

- et de rendre la surveillance de masse presque inutile.

Cette invisibilité a un prix : la vitesse.

Tor est plus lent, car chaque donnée traverse plusieurs relais.

Paradoxalement, cette lenteur rassure les utilisateurs : elle prouve que personne ne les suit vraiment.

Le rôle de la cryptographie : le bouclier du secret :

Sans la cryptographie, le Dark Web n’existerait pas.

Elle garantit la confidentialité des échanges et la fiabilité des transactions.

Chaque site .onion utilise un certificat auto-signé.

Les messages sont chiffrés de bout en bout avec RSA ou AES.

La monnaie parallèle complète le système : Bitcoin et ses cousins (Monero, Zcash, Dash…).

Ces cryptomonnaies dissocient identité et transactions, assurant l’anonymat financier.

Le mariage Tor (anonymat technique) et Bitcoin (anonymat économique) a permis l’explosion du commerce clandestin.

Exemple : Silk Road, le “Amazon noir” de Ross Ulbricht, démantelé par le FBI en 2013.

comment Tor a sauvé des vies :

En 2011, lors du Printemps arabe, des journalistes et activistes égyptiens utilisent Tor pour contourner la censure de Moubarak.

Quand Internet est coupé dans tout le pays, des volontaires du réseau créent des ponts secrets (bridges).

Ainsi, les militants continuent de communiquer avec l’extérieur.

Tor devient un outil de résistance numérique.

Pas un abri pour criminels.

Mais un outil de survie démocratique.

L’équilibre fragile entre liberté et abus :

Le Dark Web est paradoxal :

- un refuge pour journalistes, lanceurs d’alerte et chercheurs,

- mais aussi un terrain fertile pour trafics, escroqueries et cybercriminalité.

Tor ne distingue pas le bien du mal.

Il offre seulement l’anonymat.

Dans les mains de chacun, cet anonymat prend une couleur différente : liberté ou danger.

Les gouvernements oscillent entre surveillance et tolérance.

Certains pays bloquent Tor.

D’autres l’utilisent pour des opérations d’infiltration.

Le paradoxe : les États qui le craignent l’emploient souvent.

Une frontière floue :

Le Dark Web n’est pas une autre dimension d’Internet.

C’est un miroir déformant du monde réel.

Les mécanismes sociaux se reproduisent : entraide, marché, pouvoir, corruption.

Mais sous le masque de l’anonymat.

Certains voient le futur d’un Internet libre.

D’autres, un symptôme de défiance envers les institutions.

Dans les deux cas, il reflète le besoin de contrôler son identité numérique.

« Ce n’est pas la technologie qui est sombre. C’est ce qu’elle révèle de nous. »

— Gabriella Coleman, anthropologue numérique, Université McGill

Les marchés noirs et l’économie cachée :

Le Dark Web évoque immédiatement des marchés tentaculaires.

Cachés sous la surface, tout s’y achète et se vend : données, armes, drogues, identités, services de piratage.

Mais derrière ce cliché, l’organisation est méthodique.

Une économie parallèle existe, avec règles, codes d’honneur, devises et acteurs.

Ce n’est pas le chaos.

C’est un écosystème rationnel.

La confiance y est la valeur la plus fragile.

La naissance de Silk Road : le mythe fondateur :

En 2011, Ross Ulbricht crée Silk Road.

Jeune Américain, passionné de liberté économique et libertarien.

Son idée : un marché totalement libre, sans État, sans impôt, sans censure.

Silk Road utilise Tor pour l’anonymat et Bitcoin pour les paiements.

La plateforme explose rapidement :

- des milliers de vendeurs,

- des millions de dollars en transactions,

- une hiérarchie de confiance basée sur les évaluations, comme eBay ou Amazon.

Le crime n’est pas anarchique : il est structuré, régulé, noté.

Mais Silk Road devient trop visible.

En 2013, le FBI arrête Ross Ulbricht dans une bibliothèque de San Francisco.

Le site est saisi.

Son créateur condamné à deux peines de prison à perpétuité.

L’hydre renaissante des marchés noirs :

La chute de Silk Road ouvre une ère nouvelle.

D’autres marchés surgissent :

- AlphaBay (2014),

- Hansa, Dream Market, Wall Street Market,

- Hydra, le géant russe du trafic et du crypto-blanchiment.

Chaque fois qu’un marché est démantelé, deux autres apparaissent.

C’est “l’effet hydre” : couper une tête, en voir repousser plusieurs.

Ces plateformes reproduisent les mêmes mécanismes :

- interfaces proches d’Amazon,

- systèmes d’avis,

- dépôts de garantie (escrow),

- protection de l’identité via chiffrement PGP.

En 2022, le Dark Web brassait plus d’un milliard de dollars par an en cryptomonnaies (Université Carnegie Mellon).

Pas mal pour une économie “invisible”.

Le cœur économique : confiance et cryptomonnaie :

Dans le Dark Web, l’argent ne vaut rien sans confiance.

Et la confiance se gagne par la réputation.

Un vendeur sérieux affiche :

- historique de transactions réussies,

- taux de satisfaction client élevé,

- clé PGP vérifiée.

Les acheteurs déposent les fonds dans un portefeuille séquestré.

L’argent n’est libéré qu’après confirmation de la réception.

C’est un système de justice privée, rapide et efficace.

Les monnaies évoluent :

- Bitcoin, pionnier, symbolique,

- Monero (XMR), opaque et confidentiel,

- certains marchés utilisent des mixeurs pour brouiller les traces.

l’ “Amazon noir” et le FBI infiltré :

En 2017, le FBI infiltre AlphaBay.

Ils prennent le contrôle du serveur pendant des semaines.

Ils observent les transactions en temps réel, en se faisant passer pour des modérateurs.

À la fermeture, ils récupèrent :

- bases de données,

- millions de dollars en Bitcoin,

- conversations privées révélant des “syndicats numériques”.

Cette opération montre : le Dark Web n’est pas seulement illégal.

C’est un laboratoire sociologique, où se réinventent confiance, pouvoir et liberté.

Une économie du risque :

Sur le Dark Web, tout peut disparaître en un clic.

Les marchés sont instables.

Les arnaques nombreuses.

Les fermetures soudaines fréquentes.

“Exit scams” : un administrateur ferme le site et s’enfuit avec les cryptos.

Pourtant, l’économie persiste.

La demande ne disparaît pas.

Le Dark Web reste un espace de marché libre, affranchi des banques, taxes et algorithmes de contrôle.

James Grimmelmann, MIT :

“Le Dark Web ne prouve pas que les gens veulent enfreindre la loi.

Il prouve qu’ils veulent des systèmes compréhensibles, où les règles sont claires, même illégales.”

Quand la criminalité rencontre l’innovation :

Beaucoup d’innovations du Web moderne viennent du Dark Web.

Chiffrement décentralisé, paiements crypto, protocoles anonymes testés dans des environnements à haut risque.

Les pionniers expérimentent dans l’ombre.

Les entreprises adoptent parfois ces technologies au grand jour.

La frontière entre illégal et précurseur est fine.

Une économie invisible, mais bien réelle :

Derrière l’écran, il y a de vraies personnes :

programmeurs, trafiquants, courtiers, journalistes, militants, réfugiés numériques.

Tous utilisent les mêmes outils, les mêmes routes, les mêmes monnaies.

Le Dark Web n’est pas coupé du monde.

C’est un miroir noir.

Il reflète : sécurité, liberté, reconnaissance, survie.

« Le Dark Web, c’est la face cachée de la mondialisation.

Ce n’est pas un autre Internet.

C’est une autre lecture du même monde. »

— Olivier Laurelli (Bluetouff), expert en sécurité et journaliste français.

Les usages légitimes du Dark Web : liberté, résistance et journalisme

On réduit souvent le Dark Web à une caverne criminelle.

À une zone de trafic et de cyberfraudes.

Mais cette vision est incomplète.

Dans les profondeurs de ce réseau anonyme, cohabitent aussi des espaces de liberté.

Des voix réduites au silence ailleurs y trouvent refuge.

Le Dark Web, c’est aussi un abri pour ceux que la censure poursuit.

Ce n’est pas qu’un marché noir. C’est un sanctuaire numérique.

Le Dark Web, bouclier contre la censure :

Dans plusieurs pays autoritaires, accéder à Internet librement est un luxe. La presse est muselée.

Les réseaux sociaux sont filtrés.

Les sites d’opposition, bloqués.

Pour contourner ces murs numériques, citoyens, journalistes et ONG passent par le Dark Web. L’outil principal : Tor.

Né dans les années 1990 d’un projet de la marine américaine, Tor (The Onion Router) masque l’adresse IP de l’utilisateur.

Elle transite par plusieurs nœuds chiffrés.

Résultat : impossible de remonter jusqu’à la source.

Grâce à ce système, les sites en .onion hébergent des contenus inaccessibles depuis le Web classique.

Interviennent alors des plateformes comme :

- SecureDrop, utilisé par The Guardian, ProPublica ou The Washington Post,

- GlobaLeaks, outil open-source pour les lanceurs d’alerte,

- Tor Metrics, espace où la communauté surveille santé et disponibilité du réseau.

Ces outils ne servent pas à fuir la loi. Ils protègent la vérité.

Les lanceurs d’alerte : les héros invisibles :

Edward Snowden, Chelsea Manning, ou plus récemment les militants birmans et iraniens : tous utilisent les infrastructures du Dark Web pour transmettre des informations sensibles sans être repérés.

« La technologie n’est jamais neutre. Elle protège ou elle trahit. »

— Edward Snowden, 2019, interview à The Guardian

Des plateformes comme SecureDrop permettent à tout citoyen d’envoyer des documents à un média sans révéler son identité, ni celle du journaliste.

Ces espaces sont cryptés, isolés, et ne conservent aucune trace sur les serveurs.

Le Dark Web devient alors un outil de transparence.

Paradoxalement, né dans les zones d’ombre.

Ironie : pour dire la vérité, il faut parfois se cacher.

Les ONG et les défenseurs des droits numériques :

Des organisations comme Reporters sans frontières (RSF), Amnesty Tech, ou Freedom of the Press Foundation adoptent le Dark Web comme terrain de lutte numérique.

Elles y installent des miroirs de leurs sites.

Ces copies restent accessibles même dans les pays où la version classique est bloquée.

Exemples :

- RSF lance une version .onion de sa “bibliothèque de la liberté”, rendant disponibles des articles interdits dans certains États,

- BBC News et Deutsche Welle font de même pour leurs portails d’information.

Ces versions “souterraines” garantissent un accès non filtré à l’information mondiale pour des lecteurs en Iran, Chine, Russie ou Afrique du Nord.

« La liberté de la presse ne dépend plus seulement du courage des journalistes, mais aussi de la robustesse du code. »

— Rebecca MacKinnon, spécialiste des libertés numériques

Une communauté d’ingénieurs engagés :

Le Dark Web, ce n’est pas que des pirates. C’est aussi une communauté d’ingénieurs, d’activistes et de chercheurs.

Beaucoup travaillent dans l’ombre pour maintenir des infrastructures résilientes face à la surveillance de masse. Le projet Tor est open-source. Des milliers de bénévoles participent au code, testent ses nœuds, améliorent son anonymat.

On y trouve :

- des cryptographes qui peaufinent les algorithmes,

- des militants qui forment des journalistes dans les zones à risque,

- des étudiants qui hébergent des relais depuis leur propre machine.

C’est une écologie numérique de la résistance.

La technique devient une forme d’engagement citoyen.

ProPublica, le premier grand média du Dark Web

En 2016, ProPublica lance une version de son site sur Tor, accessible uniquement via un lien .onion. L’objectif : permettre aux lecteurs des régimes autoritaires d’accéder à leurs enquêtes sans risque d’être identifiés. Cette initiative marque un tournant. Elle légitime l’idée que le Dark Web peut être un espace journalistique éthique.

Depuis, d’autres médias suivent : The New York Times, BuzzFeed, Deutsche Welle, BBC News.

Tous développent des versions sécurisées de leurs portails.

Le Dark Web devient un rempart technologique contre la censure mondiale.

Les bibliothèques de l’ombre :

Un autre usage fascinant : la conservation du savoir. Des milliers d’internautes partagent des archives scientifiques, des livres censurés, ou des contenus disparus du Web classique.

Exemples : Library Genesis (LibGen) et Sci-Hub.

Même en zone grise, ils permettent aux étudiants d’accéder à des articles scientifiques verrouillés par des abonnements coûteux. C’est une forme de désobéissance intellectuelle.

Motivation : le partage de la connaissance, non le profit.

Le débat éthique reste complexe : droit d’auteur versus droit à la culture. La frontière est floue.

Le Dark Web comme miroir des libertés numériques :

En fin de compte, tout dépend de ce qu’on y cherche. Le Dark Web peut être une arme ou un abri. Un poison ou un antidote. Tout est question d’usage.

Pour les dictatures : une menace.

Pour les journalistes : une bouée.

Pour les chercheurs : un laboratoire.

Félix Tréguer, cofondateur de la Quadrature du Net :

« Le Dark Web, c’est une expérience politique en temps réel. Ce n’est pas l’ombre du Web, c’est son envers. »

Les impacts sociétaux et éthiques du Dark Web

Le Dark Web ressemble à un miroir déformant.

Il reflète notre monde numérique, mais en exagère les contours.

Les mêmes passions, les mêmes ambitions, les mêmes dérives tout y paraît plus brut, plus amplifié.

Sur Internet, on est vu.

Sur le Dark Web, on choisit d’être invisible.

C’est cette promesse celle de l’anonymat total qui bouleverse nos repères, brouille les frontières entre le bien et le mal, entre le droit et le risque.

Pour certains, cet espace est un refuge.

Des journalistes pourchassés, des lanceurs d’alerte, des citoyens privés de parole s’y réfugient pour respirer un peu d’air libre.

Dans ces zones cachées circulent des documents interdits, des preuves de corruption, des vérités étouffées.

Des ONG comme Reporters sans Frontières reconnaissent que certaines révélations n’auraient jamais émergé sans ces recoins anonymes du Web.

Là, dans une chambre à Téhéran ou à Pékin, un inconnu derrière son écran peut faire trembler un pouvoir.

Mais cette même invisibilité attire d’autres âmes.

Des trafiquants, des escrocs, des pirates.

Là où certains se cachent pour parler, d’autres se cachent pour nuire.

Le Dark Web abrite une économie parallèle, où les cryptomonnaies remplacent les billets, où la confiance se négocie en pseudonymes.

Une place de marché sans vitrines, sans visages, où tout se vend du savoir à l’interdit.

Le crime, ici, s’est digitalisé.

Froid, rapide, presque administratif.

Pourtant, tout n’est pas noir.

Derrière les écrans, des communautés veillent.

Des hackers éthiques testent les défenses des entreprises.

Des chercheurs en cybersécurité observent les signaux faibles d’attaques à venir.

Des sociologues étudient ce qu’ils appellent le capitalisme du secret : un modèle où la valeur réside non dans la visibilité, mais dans la discrétion.

Chaque pseudonyme devient une réputation.

Chaque transaction, un acte de confiance fragile.

C’est un marché de l’ombre, mais gouverné par une rigueur presque commerciale.

Et dans les zones les plus reculées, la solidarité renaît.

Des forums partagent des connaissances libres.

Des collectifs universitaires discutent de psychologie criminelle ou de gouvernance numérique.

Là, loin du regard des géants du Net, se construit une autre idée du Web plus humaine, plus directe, plus risquée aussi.

Mais la liberté a un prix.

Chaque connexion au Dark Web soulève une question morale.

Jusqu’où peut-on protéger l’anonymat sans nourrir l’impunité ?

Où finit la défense de la vie privée, où commence la complicité ?

Les États hésitent entre tout contrôler ou tout ignorer.

Et les lois, elles, butent sur un paradoxe : comment encadrer ce qui, par essence, échappe à tout cadre ?

Derrière la technique, il reste l’humain.

Des gens qui cherchent à exister.

D’autres qui manipulent.

Certains qui se perdent.

Le Dark Web ne crée pas la noirceur ; il la révèle.

Il montre ce que le monde lumineux préfère cacher : la complexité des choix quand plus personne ne regarde.

Au fond, le Dark Web n’est pas un autre Internet.

C’est le même, mais sans masque, sans lumière.

Une version brute, honnête, dérangeante.

Un espace où la technologie ne teste pas seulement nos données, mais aussi nos valeurs.

Le pouvoir invisible du Dark Web

Il y a, quelque part derrière l’écran, une économie silencieuse qui pulse en marge du monde. Elle ne figure dans aucun rapport officiel, ne s’affiche sur aucune bourse, mais elle influence déjà la manière dont les États, les entreprises et les individus se comportent. Le Dark Web, qu’on le veuille ou non, est devenu une zone d’influence économique et géopolitique à part entière. Ce n’est plus seulement un repaire pour pirates : c’est une arène où se croisent intérêts financiers, stratégies étatiques et luttes idéologiques.

Tout commence par une donnée. Un mot de passe volé, un brevet confidentiel, un dossier médical piraté. Dans l’économie classique, l’information est un atout. Dans l’économie du Dark Web, elle est une marchandise. Chaque fuite, chaque vulnérabilité devient un produit monnayable, souvent à des prix dérisoires, parfois astronomiques. Des réseaux entiers d’intermédiaires vendeurs, courtiers, validateurs ont professionnalisé le marché du vol de données. On n’y vend pas seulement ce qu’on possède, mais aussi ce qu’on sait.

Un ancien chercheur en cybersécurité, aujourd’hui consultant pour Interpol, expliquait récemment que “le Dark Web fonctionne comme une place de marché de la peur : plus une donnée fait peur, plus elle vaut cher.” Et c’est vrai. Les informations personnelles des responsables politiques, les schémas de sécurité d’entreprises stratégiques, les failles encore inconnues des grands systèmes : tout s’échange dans ce marché parallèle où la rareté ne se mesure pas en quantité, mais en potentiel de nuisance.

À cette économie souterraine s’ajoute une dimension géopolitique que peu de gens soupçonnent. Certains États exploitent le Dark Web pour mener des opérations de renseignement, diffuser de la propagande, ou semer le doute dans des sociétés adverses. Des armées de hackers travaillent dans l’ombre, souvent sans jamais se rencontrer, alimentant des campagnes de déstabilisation numérique. Le Dark Web devient alors un champ de bataille virtuel où les frontières n’existent plus, où la puissance se mesure à la discrétion et non à la force brute.

Pourtant, derrière ce chaos apparent, il existe une forme d’ordre. Un code tacite régit les interactions, une hiérarchie s’impose naturellement. Certains forums sont gérés avec plus de rigueur qu’une entreprise légale. Les vendeurs y ont des notations, les transactions passent par des intermédiaires de confiance, et la réputation d’un pseudonyme peut valoir plus qu’une identité réelle. C’est tout un écosystème parallèle, avec ses règles, ses coutumes et ses sanctions. On y apprend vite que la trahison, même numérique, se paie cher.

Mais il y a un autre visage de cette puissance invisible : celui de l’innovation. Dans ce laboratoire de l’ombre, les technologies émergent souvent avant d’apparaître à la surface. C’est dans ces recoins obscurs qu’ont été testés les premiers outils d’anonymisation perfectionnés, les protocoles de cryptage ultra-rapides, ou encore certaines méthodes de sécurité qui servent aujourd’hui à protéger… les banques et les gouvernements. Ce paradoxe fascine : les armes créées dans l’ombre deviennent souvent les boucliers de la lumière.

Des experts en cybersécurité affirment que près de 30 % des innovations en sécurité numérique trouvent leur origine dans des outils ou des techniques initialement conçus pour le Dark Web. Ce chiffre, même s’il reste difficile à confirmer, montre à quel point cette zone marginale agit comme un incubateur involontaire d’innovation. La frontière entre l’illégal et le légitime y est parfois si fine qu’elle semble s’effacer sous la logique pure du progrès.

Pour les grandes entreprises technologiques, le Dark Web est à la fois une menace et un terrain d’observation. Certaines y déploient des équipes spécialisées, chargées de surveiller les forums et les marchés clandestins. Elles traquent les premières traces de fuites internes, anticipent les futures attaques, achètent parfois leurs propres données volées avant qu’elles ne soient revendues. C’est une guerre d’usure, discrète, où l’information circule plus vite que la loi.

Mais au-delà de l’argent et du pouvoir, c’est la question du contrôle qui hante les décideurs. Qui maîtrise réellement le Dark Web ? Personne, et tout le monde à la fois. Chaque acteur y détient un fragment d’influence, une parcelle de savoir, un levier de pression. Les gouvernements cherchent à y imposer leurs règles, les cybercriminels leurs lois, les chercheurs leur compréhension. Et pendant ce temps, le réseau continue de s’étendre, insaisissable, imprévisible, comme une toile vivante qui grandit à mesure qu’on tente de la cartographier.

Ce monde parallèle ne se réduit pas à des échanges illégaux. C’est un miroir de notre époque : obsédée par la donnée, fascinée par le pouvoir, et toujours en quête d’un anonymat qu’elle a elle-même détruit. En fin de compte, le Dark Web nous renvoie une image troublante de notre propre rapport à la liberté et à la peur. Plus on le condamne, plus on l’alimente. Plus on tente de le contrôler, plus il se réinvente.

Peut-être qu’au fond, le Dark Web n’est pas une menace extérieure. Peut-être qu’il n’est que le reflet numérique de notre monde intérieur, celui où les ombres des intentions humaines s’échappent enfin de la lumière.

Le Dark Web de demain : entre ombre et lumière

Le Dark Web, longtemps perçu comme un repaire de pirates et de dissidents, atteint aujourd’hui un carrefour décisif.

Les technologies évoluent : chiffrement, intelligence artificielle, blockchain.

Elles redéfinissent la frontière entre vie privée et cybersécurité.

Alors, une question brûlante se pose : à quoi ressemblera le Dark Web de demain ?

Vers un “Dark Web 3.0” :

Selon Dr. Émilie Robine, chercheuse à l’université de Genève :

« Le Dark Web évolue au même rythme que l’Internet de surface, mais en silence. Ce qui se trame sous le manteau annonce une ère plus fragmentée, plus chiffrée et surtout plus décentralisée. »

Depuis 2022, des réseaux alternatifs comme I2P ou Freenet cherchent à dépasser Tor.

Ils offrent des environnements autonomes, pratiquement impossibles à censurer.

Le Dark Web pourrait devenir une mosaïque de micro-réseaux souverains, chacun géré par des communautés ou des entités indépendantes.

Un modèle séduisant pour les défenseurs de la vie privée.

Mais il inquiète les agences de renseignement : naîtrait un “Internet fantôme” où traçabilité et loi n’existeraient plus.

L’intelligence artificielle, moteur de l’ombre :

L’IA générative transforme le Dark Web.

Autrefois, humains et experts créaient malwares, deepfakes et fausses identités.

Aujourd’hui, tout peut être automatisé.

Le rapport 2025 de Kaspersky Lab indique : plus de 42 % des échanges illégaux sur les forums cachés impliquent l’IA ou des modèles dérivés de ChatGPT.

Elle génère du code malveillant, falsifie des identités, produit des deepfakes indétectables.

Pour Luca Moretti, analyste européen en cybercriminalité :

« Le Dark Web ne disparaîtra pas. L’IA le rend plus fluide, plus accessible, et paradoxalement démocratise l’ombre. »

Demain, n’importe quel utilisateur doté d’un modèle open-source pourra créer ses propres services cachés.

La régulation : illusion ou nécessité ?

Les gouvernements peinent à suivre.

Depuis Silk Road (2013), chaque fermeture engendre une hydre renaissante.

Effet Streisand numérique : plus on supprime un réseau, plus sa communauté se renforce.

Dr. Aïssata Keïta, experte en droit du numérique :

« La régulation ne se fera pas par la force, mais par la transparence et l’éducation numérique. Tant que l’utilisateur ignore le fonctionnement de ses données, le Dark Web prospérera. »

Ainsi, le Dark Web n’est pas seulement un repaire criminel.

Il reflète un Internet malade, centralisé et surveillé.

L’équilibre fragile entre ombre et lumière :

Un futur sans obscurité numérique serait naïf.

Les sociétés produisent toujours des zones grises, et Internet n’échappe pas à la règle.

Le futur du Dark Web pourrait simplement refléter nos contradictions : liberté vs sécurité, anonymat vs responsabilité.

Il pourrait devenir un laboratoire d’un nouvel humanisme numérique.

Un espace d’expérimentation : organisation sans hiérarchie, monnaies sans banques, savoirs sans filtres.

Dangereux ? Oui.

Mais essentiel pour tester jusqu’où protéger notre identité numérique.

La géopolitique de l’ombre :

Le Dark Web est devenu un théâtre global.

Puissances et États s’y affrontent sans drapeau, par virus, fuites et désinformation algorithmique.

Derrière chaque serveur caché se joue la souveraineté numérique.

Universités et experts rappellent : « La cyberguerre ne se déclare plus. Elle s’exécute. »

États-Unis, Chine, Russie, Iran investissent des milliards dans le réseau obscur.

Ce n’est plus un simple repaire de trafiquants.

C’est une arène d’influence.

Plus de 60 % des attaques d’espionnage industriel naissent sur des nœuds discrets du Dark Web.

Forums privés vendent failles critiques, bases de données volées, campagnes d’intox.

L’arme n’est plus un missile : c’est l’information qui fuit, se propage et transforme la perception du monde.

Un ancien analyste de la NSA résume :

« Le Dark Web n’est pas un autre Internet. C’est une autre manière de faire la guerre — silencieuse, mais destructrice. »

Hacktivistes et groupes pro-étatiques y nouent alliances et testent malwares.

Pendant ce temps, le citoyen lambda, souvent inconscient, devient spectateur… ou cible.

Le Dark Web révèle un paradoxe :

rêve d’un Internet libre et cauchemar d’un monde sans règles.

Dans cette zone grise, politique, technologie et morale ne s’opposent plus : elles se confondent.

Conclusion : Le miroir numérique de notre époque

Le Dark Web n’est ni un mythe ni un monstre : c’est un miroir.

Un reflet brutal de nos sociétés connectées, de leurs secrets et de leurs contradictions.

Derrière chaque ligne de code, il y a une question plus vaste :

jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour protéger notre anonymat, notre liberté, ou nos intérêts ?

Des experts en éthique numérique, comme le professeur Lionel D’Haese de l’université de Lausanne, soulignent :

« Ce n’est pas le Dark Web qui est dangereux, c’est la manière dont les humains y projettent leurs peurs et leurs ambitions. »

Entre utopie et dystopie, le réseau obscur n’est qu’une extension de notre propre dualité.

Mais comprendre ce qu’il cache, c’est aussi mieux comprendre ce que nous sommes devenus.

Le futur du Dark Web ne dépendra pas des machines, mais de la conscience que nous aurons de son pouvoir.

FAQ : Comprendre le Dark Web

- Est-ce illégal d’aller sur le Dark Web ?

Non, pas tant qu’on ne participe pas à des activités interdites.

Lire des articles, consulter des forums ou accéder à des contenus anonymes reste légal.

Ce qui pose problème, ce sont les transactions illicites ou les activités criminelles.

- Comment y accéder ?

Le Dark Web s’explore principalement via le navigateur Tor.

Il redirige le trafic à travers plusieurs couches de serveurs pour garantir l’anonymat.

Attention toutefois : aucune sécurité n’est totale. La prudence est indispensable.

- Quelle différence entre le Deep Web et le Dark Web ?

Le Deep Web englobe tout ce qui n’est pas indexé par Google : mails, bases de données, documents internes.

Le Dark Web, lui, est une partie volontairement cachée et chiffrée de cet espace.

En d’autres termes, tout le Dark Web est Deep Web, mais tout le Deep Web n’est pas Dark Web.

- Les entreprises utilisent-elles le Dark Web ?

Oui.

Certaines y surveillent les fuites de données, détectent les vulnérabilités ou testent la résilience de leurs systèmes face aux cybermenaces.

C’est devenu un outil stratégique de cybersécurité proactive.

- Peut-on y trouver des contenus éducatifs ou positifs ?

Absolument.

Des journalistes, chercheurs et ONG utilisent le Dark Web pour communiquer librement dans des pays autoritaires.

Plateformes sécurisées, bibliothèques .onion ou forums scientifiques y trouvent leur place.

Sources et références

- Cyber Peace Institute (2024). Global Cyber Threats Report.

- Interview anonyme d’un ancien analyste de la NSA, Wired Magazine, mai 2024.

- D’Haese, L. (2023). Éthique et anonymat à l’ère numérique, Université de Lausanne.

- European Cybersecurity Journal (2024). The Invisible Frontlines: State Actors in the Dark Web Era.

- Tor Project (2025). User Documentation & Anonymity Guidelines.

- Université de Tallinn (2024). Cyberwar and the Architecture of the Dark Web.

À propos de l’auteur :

Abdoulaye MAIGA, actuellement Étudiant en Licence 3 filière Génie Informatique et Télécommunications (GIT) parcours Informatique à l’ENI-ABT (Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderrahmane Baba Touré), je suis passionné par le numérique et les technologies de l’information. Retrouvez plus d’informations sur l’auteur ici: Auteur: Abdoulaye MAIGA