Introduction : l’émergence d’une ère lumineuse

L’informatique photonique sort des laboratoires. Elle répond aux limites de l’électronique traditionnelle. Les centres de données consomment plus de 2 % de l’électricité mondiale. Ce chiffre augmente avec l’essor de l’IA, du streaming et des calculs scientifiques complexes. Cette pression pousse les chercheurs à chercher des alternatives.

L’idée principale est simple : remplacer les électrons par des photons pour transporter et traiter l’information. Les photons se déplacent presque sans perte et à la vitesse de la lumière. Leur consommation énergétique reste minimale. Les prototypes de Stanford, MIT, Intel et de start-ups comme Lightmatter et PsiQuantum le montrent déjà. Selon Jelena Vučković, de Stanford : « Nos premiers circuits photoniques intégrés ont provoqué la même excitation que l’électronique dans les années 1960. La lumière peut transformer le calcul, mais l’industrialisation reste un défi. »

Les serveurs photoniques permettent d’imaginer des milliards d’opérations par seconde. Ils produisent très peu de chaleur. La photonique transforme la manière dont l’informatique s’applique à l’IA, aux calculs scientifiques et aux réseaux de communication.

Comprendre l’informatique photonique

La photonique repose sur l’usage des photons pour effectuer des calculs. Les photons circulent dans des guides d’ondes ou des fibres optiques. Leur vitesse reste exceptionnelle et ils perdent peu d’énergie. Contrairement aux électrons, ils ne produisent presque pas de chaleur.

Les composants utilisent l’interférence pour combiner plusieurs faisceaux, la diffraction pour guider les photons, et la polarisation pour coder l’information. Une porte logique photonique peut accomplir sur quelques millimètres ce que plusieurs dizaines de transistors font dans un circuit électronique classique, tout en générant moins de chaleur.

Dirk Englund, du MIT, explique : « L’électronique restera essentielle, mais la photonique devient incontournable pour l’IA massive. » Cette technologie permet une densité de calcul et une vitesse inaccessibles aux systèmes traditionnels. Elle ouvre des architectures inédites et des applications limitées par la physique électronique.

Avantages : vitesse et efficacité énergétique

Les photons voyagent à près de 300 000 km/s. Même dans un guide d’ondes, leur vitesse reste très rapide. Un processeur photonique peut exécuter 100 millions d’opérations en quelques nanosecondes, tandis qu’un processeur classique demande plusieurs microsecondes.

Dans l’IA, cette vitesse change tout. L’entraînement d’un réseau neuronal de 100 millions de paramètres prend 48 heures sur un GPU classique. Avec la photonique, quelques heures suffisent. Nick Harris, CEO de Lightmatter, précise : « Nos serveurs photoniques accomplissent le travail d’un centre de données entier avec une fraction de l’énergie. C’est un vrai changement de paradigme. »

L’efficacité énergétique est remarquable. Dans un datacenter classique, jusqu’à 40 % de l’énergie sert au refroidissement. La photonique réduit ce besoin. Les serveurs traitent plus de données sans surconsommer.

Le parallélisme est un autre atout. La multiplexion en longueur d’onde permet à un guide de transporter plusieurs flux simultanément. Cela augmente la capacité de traitement et améliore les performances.

Défis et obstacles

Malgré ses promesses, la photonique rencontre des limites. La miniaturisation demande une précision nanométrique. Tout défaut provoque pertes ou interférences. Les matériaux comme le nitrure de silicium ou l’arséniure de gallium exigent des procédés coûteux et spécialisés.

Le coût reste un obstacle. Une puce photonique peut valoir plusieurs milliers de dollars. L’intégration avec l’électronique classique est essentielle pour rendre la technologie accessible. James Bourne, de Microelectronics UK, explique : « Pour l’IA et les centres de données, la photonique n’est plus un luxe. Elle devient nécessaire pour réduire consommation et coûts. »

L’adoption dépend aussi des infrastructures existantes. Les réseaux et datacenters doivent évoluer pour exploiter pleinement la vitesse et l’efficacité énergétique des photons.

Applications concrètes : IA, télécom et sciences

L’intelligence artificielle est un moteur majeur de la photonique. Les algorithmes de deep learning manipulent d’énormes matrices. La photonique accélère ces calculs des centaines de fois. Lightmatter a entraîné des réseaux neuronaux pour la reconnaissance d’images médicales en quelques heures, contre plusieurs jours sur GPU classique. L’économie d’énergie atteint environ 80 %.

Les télécommunications profitent également de la photonique. La fibre optique existe depuis longtemps, mais la photonique accélère le traitement des données dans le réseau. La latence diminue, la bande passante augmente. Streaming, jeux en ligne, 5G : tous bénéficient de meilleures performances.

La simulation scientifique gagne aussi. Climat, physique ou biologie, les équations complexes peuvent être résolues quasi en temps réel. Les études deviennent plus précises et rapides.

Perspectives : horizon 2030

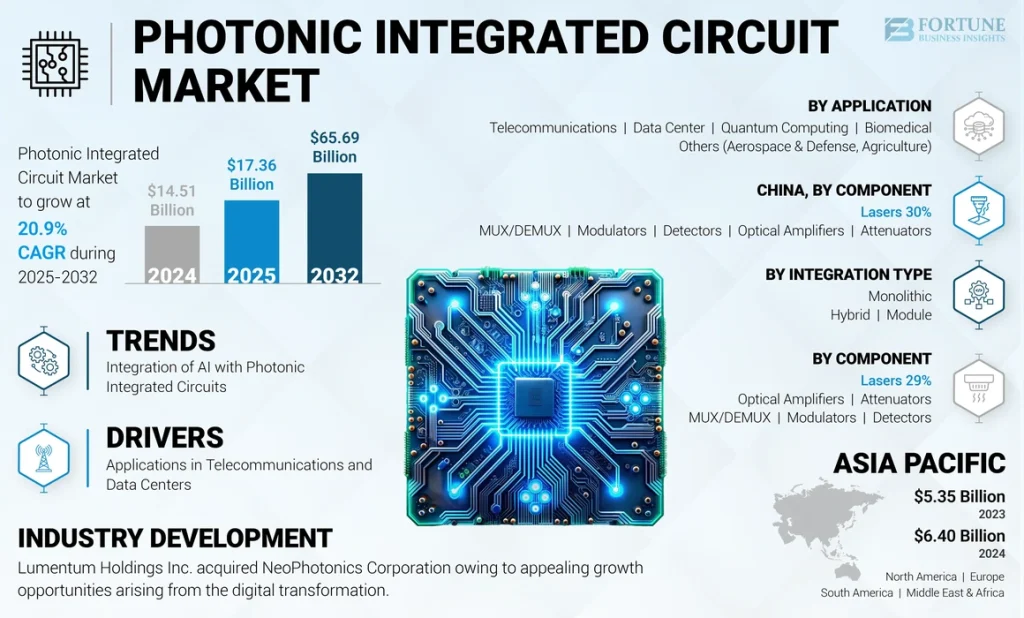

D’ici 2030, les centres de données hybrides photonique-électronique deviendront courants. Les puces photoniques intégrées permettront à l’IA et au calcul haute performance d’atteindre des vitesses et une efficacité énergétique impossibles avec l’électronique seule. Le marché mondial pourrait atteindre 20 milliards de dollars, selon MarketsandMarkets.

L’impact environnemental sera significatif. La consommation énergétique diminue et la densité de calcul augmente, limitant l’empreinte carbone des centres de données. Jelena Vučković conclut : « Nous sommes au début d’une ère où la lumière devient le cœur du calcul. La photonique ouvre des possibilités infinies. »

FAQ : les questions que tout le monde se pose

La photonique remplacera-t-elle l’électronique ?

Non. Elle la complète et permet des systèmes hybrides plus rapides et économes en énergie.

Quand cette technologie sera-t-elle répandue ?

Dans les centres de données et pour la simulation scientifique d’ici dix ans. Le grand public y accédera plus tard.

Quels secteurs en bénéficieront le plus ?

IA, télécommunications, calcul haute performance, simulation scientifique, défense.

Quels obstacles persistent ?

Miniaturisation, coût élevé, intégration avec infrastructures existantes.

Quels gains environnementaux attendre ?

Réduction de consommation énergétique de 80 à 90 % pour des applications intensives.

Sources et références

Englund, D. MIT, 2024. Photonics for AI computing.

Vučković, J. Stanford, 2025. Integrated photonics research.

Bourne, J. Microelectronics UK, 2025. Photonics powering AI data centres.

MarketsandMarkets, 2024. Integrated photonics market report.

Hausken, T. Optica OPN, 2024. Nanophotonic circuits and applications.

IEA, 2023. Data centers energy consumption report.

MIT Technology Review, 2024. Photonics breakthroughs in computing.

IEEE Spectrum, 2023. Emerging optical computing technologies.

À propos de l’auteur :

Abdoulaye MAIGA, Étudiant en Licence 3 filière Génie Informatique et Télécommunications (GIT) parcours Informatique à l’ENI-ABT (Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderrahmane Baba Touré), je suis passionné par le numérique et les technologies de l’information. Retrouvez plus d’informations sur l’auteur ici: Auteur: Abdoulaye MAIGA